枇杷为蔷薇科常绿植物,是起源于我国的名果异树,北宋药学家苏颂在《本草图经》中用“木高丈余,肥枝长叶…。…熟时色如黄杏,…,核大如茅栗,黄褐色。四月采叶,暴干用”来描述枇杷作为药、果两用植物的特性。根据《史记·司马相如传》记载,早在2000多年前的西汉时代,我们的先辈就开始生产甜美多汁的枇杷果实。此外,枇杷叶片长久以来作为传统药物被中国及周边国家民众用于治疗咳嗽、慢性支气管炎、炎症等多种疾病。药理研究表明,枇杷中的一些三萜酸等天然小分子,如熊果酸和科罗索酸,具有抗癌和降血糖等多种生物活性,也是其入药的重要代谢物基础。然而,枇杷何以富含三萜酸等活性小分子的分子进化机制一直不为公众所知。

近日,上海交大刘振华研究组联合华南农业大学林顺权研究组及深圳华大基因、莆田学院等单位合作在《美国科学院院报》(PNAS)上发表题为“Polyploidy underlies co-option and diversification of biosynthetic triterpene pathways in the apple tribe”的研究论文。该联合团队首先结合PacBio、Hi-C和 Illumina测序组装了枇杷主栽品种‘解放钟’染色体水平的高质量基因组。同时为方便开展比较基因组学分析,团队还率先组装了苹果族近缘植物美吐根(Gillenia trifoliata)染色体水平的高质量基因组。

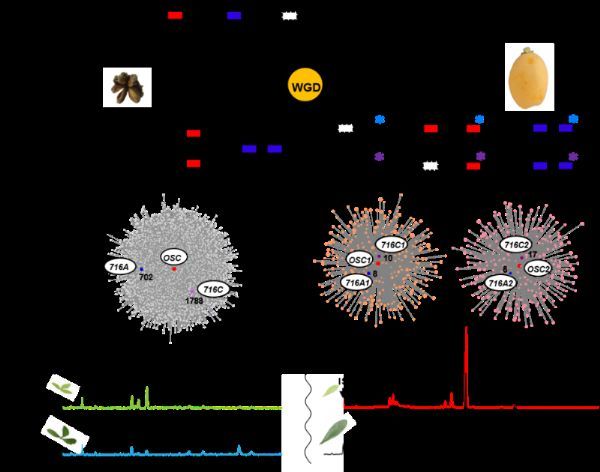

多物种的单拷贝基因进化分析表明,苹果族植物(含枇杷、苹果和梨在内)在大约13.5至27.1 百万年前与美吐根祖先发生了物种分化。染色体共线性分析发现,美吐根/桃与枇杷/苹果的染色体共线性块存在1:2的关系,预示枇杷/苹果所在分支在演化过程中发生了全基因组复制事件(WGD)。通过对桃、美吐根(WGD事件之前)以及苹果、枇杷(WGD事件之后)在基因组、代谢组和转录组等多组学的综合研究,研究人员发现,合成乌苏烷类型的三萜酸代谢通路OSC-CYP716A-CYP716C在WGD事件之前就已经存在。全基因组复制后,该通路得以在枇杷中完整复制和保留。有意思的是,OSC-CYP716A-CYP716C通路基因在枇杷中的共表达相关性远远高于美土根,表明全基因组复制后,代谢通路变得更高效。